sábado, março 14, 2026

Curiosidade do dia

Competir com a escala e volume

"For decades, the brand Oro di Parma dominated the market for tomato products....Then competition from Italy arrived."

Do outro lado está a Mutti, empresa italiana que decidiu jogar um jogo diferente.

Em vez de competir apenas em volume ou preço, a Mutti apostou noutra coisa: marca, qualidade percebida e posicionamento premium.

E começou a ganhar terreno. Não apenas na Alemanha, mas também em vários mercados europeus.

O interessante nesta história é que ela desmonta uma ideia muito comum. A ideia de que certos produtos são inevitavelmente commodities. Tomate enlatado parece o exemplo perfeito de um produto banal. Algo indistinguível. Algo que se compra pelo preço.

Mas a Mutti mostrou que, mesmo num produto simples, é possível subir na escala de valor. Como?

Através de origem, narrativa, identidade italiana, qualidade percebida e uma marca coerente. O tomate continua a ser tomate, mas o significado do produto mudou.

Há aqui também uma segunda lição estratégica. A Hengstenberg dominou o mercado durante décadas; quando uma empresa vive muito tempo nessa posição, cria-se uma espécie de normalidade. Um “Normalistão” competitivo, em que tudo parece previsível, mas basta que apareça um concorrente com um posicionamento diferente para esse equilíbrio desaparecer. Aquilo que parecia estável revela-se frágil. Muitas vezes o maior risco estratégico não é a crise. É o conforto do sucesso passado.

A Mutti não tentou ser maior que os concorrentes. Tentou ser diferente. E isso é, talvez, a lição mais importante desta história. Mesmo em sectores aparentemente simples, as PME podem competir com empresas maiores. Não necessariamente com escala, mas com marca, identidade e posicionamento de valor.

Até num simples tomate.

Ontem, o The Times publicou um artigo em que defendia que o capitalismo moderno está minado, pois as empresas grandes continuam as mesmas em cada país ao fim de 20 anos. Não digo que não, há muito cronyismo, mas também poucas são as empresas que seguem a via da Mutti. Quanto mais profissional é a gestão, mais a matemática domina a sua mente de "muggle"

sexta-feira, março 13, 2026

Curiosidade do dia

"Honda has warned of up to Y2.5tn ($15.7bn) in losses over two years from an overhaul of its electrification strategy, becoming the industry's latest casualty from a souring outlook for electric vehicle sales in the US and fierce competition from China....It will be the first time Honda has ever recorded an annual net loss since becoming a public company in the 1950s...."Honda was unable to deliver products that offer value for money better than that of newer EV manufacturers, resulting in a decline in competitiveness," the company added."

Azar da Honda não ter sede em Portugal, para ter o ministro Castro Almeida, o PS e o Chega em competição para ver quem lhes dava mais dinheiro dos contribuintes para não terem de mudar nada e ficar à espera de melhores dias.

Trechos retirados de "Honda warns of first annual loss since 1950s" publicado no FT de hoje.

Acerca do futuro da formação profissional

"A formação dos trabalhadores do futuro é tão, mas tão importante que tem de ser assegurada pelo Estado com base em concursos em que ganha o lowest bidder.

Quem considera a formação realmente importante agarra o touro pelos cornos e tem o locus de controlo no interior."

Recordo a escola onde frequentei o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, a Escola Comercial Oliveira Martins no Porto. Fundada em 1895.

Na sua fase inicial, a Escola Comercial Oliveira Martins desenvolveu-se em estreita ligação com o meio empresarial do Porto, particularmente com a Associação Comercial do Porto e outras instituições representativas dos comerciantes. Embora criada formalmente pelo Estado no final do século XIX, a escola respondia a uma necessidade há muito reconhecida pelas associações comerciais da cidade: formar empregados qualificados para os escritórios, bancos e casas exportadoras do Porto.

Essa ligação refletiu-se sobretudo no conteúdo prático do ensino e na relação directa com o mercado de trabalho. O currículo incluía contabilidade, cálculo comercial, correspondência em línguas estrangeiras e práticas de escritório — competências definidas pelas necessidades reais das empresas. Muitos docentes tinham experiência no comércio e os diplomados eram rapidamente absorvidos pelo tecido empresarial local, tornando a escola um importante canal de formação e recrutamento para a economia portuense.

Recordo isto por causa de um artigo publicado no FT no passado dia 9 de Março, "America rethinks how to train its workforce":

"From high schools and community colleges to factory floors and union halls, all the way up to corporate boardrooms, Americans are rediscovering the important role a range of institutions must play in connecting workers to good jobs, for the sake of both employee and employer.

For employers, the news is both bad and good. The bad news first. No one is coming to save you. The endless stream of foreign workers is over. And after years of neglect, the social infrastructure that once prepared people for the workplace has shrivelled. The good news is that this challenge also provides fertile ground for competition. Companies that prioritise their communities, partner with labour and treat hiring and training as strategic investments are going to succeed.

The current explosion in training results from the collision of two important trends. The first is that families have simply lost faith in the traditional college degree as "the ticket to the middle class",

...

The second key trend is that the supposedly inevitable migration of economic opportunity from the physical world to the "knowledge economy" has suddenly reversed course. As the increasing capabilities of artificial intelligence threaten the value of white-collar symbol manipulators, its insatiable appetite for energy and infrastructure has left the world's largest technology and finance companies scrambling for electricians and pipe fitters. In parallel, the bipartisan commitment to rebuild the nation's industrial base is creating demand for technicians and machinists in places seen as "left behind".

...

These are not federal jobs programmes. They are efforts by the appropriate institutions throughout the nation - schools, employers, unions - to reclaim their role helping people develop the skills and values to build decent lives. In some cases, federal and state governments are not involved at all. In others, they provide frameworks and funding to support local organisations whose own success depends on career achievement for people in their communities.

A "skills gap" or a "labour shortage" is not some blight on the free-enterprise system that someone else will fix. It is a natural condition for which free enterprise is itself the solution. The losers will be those who continue to whine. The winners will be those who get to work."

A falta de competências não é uma anomalia que alguém de fora vai corrigir. É uma condição natural de economias em transformação, e as próprias empresas e instituições devem agir.

quinta-feira, março 12, 2026

Curiosidade do dia

Há quase um mês publiquei este postal "Um problema de significado" sobre os motivos por trás da quebra de vendas da Heineken:

"A Heineken anunciou que vai cortar cerca de 6 000 empregos nos próximos dois anos, o que representa cerca de 7 % da sua força de trabalho global. Esta decisão surge como resposta à queda da procura mundial de cerveja"

Entretanto, hoje mão amiga manda-me um recorte do jornal espanhol El Economista "Una de cada siete cervezas que se consumen en España es ya sin alcohol":

"La industria cervecera española alcanzó en el último año una producción de 41,5 millones de hectólitros, lo que supone un crecimiento del 0,5% respecto al año anterior. Las exportaciones, en cambio, aumentaron a un ritmo mucho mayor, de un 8%, llegando hasta el 10% en el caso de la cerveza sin alcohol."

Talvez a explicação da Heineken seja apenas uma explicação confortável. Aponta para um fenómeno macro, "queda da procura mundial de cerveja", e apresenta uma resposta clássica: cortar custos e aumentar eficiência.

Mas há um problema com este tipo de explicação: ela desloca o foco da empresa para o ambiente. Se o mercado está simplesmente a cair, então a empresa não tem grande responsabilidade estratégica. O melhor que pode fazer é adaptar-se.

Só que a realidade raramente é tão simples. Quando olhamos para outros sinais do mercado, percebemos que a narrativa é mais complexa. Em Espanha, por exemplo, uma em cada sete cervejas consumidas já é sem álcool, e esse segmento cresce muito mais depressa do que o mercado em geral. As exportações de cerveja espanhola aumentaram cerca de 10 %, muito acima do crescimento médio da produção.

Ou seja, o problema pode não ser “menos procura por cerveja”. Pode ser menos procura por um certo tipo de cerveja. E isso muda completamente o diagnóstico.

A explicação da Heineken transforma uma possível mudança estrutural do mercado numa simples questão de volume. E quando o diagnóstico é superficial, a resposta estratégica tende a ser também superficial: mais eficiência, mais centralização, mais corte de custos.

Vou fazer uma ponte esquisita, mas porque tenho andado a estudar a ISO/FDIS 14001:2026, a futura norma de gestão ambiental, a coisa está fresca.

Relativamente à cláusula 4.2 sobre as partes interessadas, nova versão da norma deixa de incentivar uma abordagem meramente administrativa - listar partes interessadas e expectativas - e passa a recomendar que se comece por uma pergunta diferente:

Que condições ambientais estão por trás dessas expectativas?

Ou seja:

condição ambiental → partes interessadas → expectativas

Em vez de:

parte interessada → expectativa

Esta mudança parece pequena, mas altera profundamente o raciocínio de gestão.

Aplicando esta lógica ao caso da cerveja, a explicação da Heineken segue a lógica antiga.

Ela olha para o fenómeno mais visível:

mercado → menos procura → cortar custos

Mas a pergunta mais interessante seria outra:

Que condição cultural ou social está por trás desta mudança?

Por exemplo:

O canário na mina!

Em Janeiro de 2025 escrevi este postal "Portugal, Netflix e produtividade" onde citei Seth Godin:

"93. When Did Netflix Become Netflix?

Netflix began as a DVD rental company. Ubiquitous red envelopes and a huge selection were the hallmarks of their early success.

After they defeated Blockbuster and had the market to themselves, Reed Hastings and Ted Sarandos made a strategic decision to shift the future of the company to streaming movies and original programming. And they communicated this commitment in a very simple way:

They stopped inviting the DVD leadership team to meetings. [Moi ici: Percebem o significado crítico desta decisão? Percebem a coragem que a suporta?]

Even though DVD rentals were all of their profit and most of their revenue, they knew that having these powerful voices in the room would ultimately lead to compromises designed to defend that line of business.

Our next move is often something that decreases the value of our previously hard-won assets."

No postal relaciono a citação com a incapacidade portuguesa de dar o salto de produtividade, porque a "DVD leadership team" está sempre presente nas reuniões.

Entretanto, li "The engine of Germany's wealth is blocking its future". E está lá o exemplo do poder da "DVD leadership team". Impressionante!

O artigo argumenta que o principal motor da riqueza alemã — a indústria automóvel baseada no motor de combustão — está hoje a bloquear a transformação necessária da economia alemã.

"Germany has an institution so trusted and influential that no major decision in Berlin or Brussels gets made without it. For decades, it has cast a careful eye on regulation and kept politicians in check. You guessed it: the car lobby.

In 1893, a German invented the diesel engine, and the country has cashed in ever since."

Durante mais de um século, o sucesso industrial da Alemanha foi construído em torno do motor diesel e da indústria automóvel, que se tornou o centro da economia, da política industrial e do emprego. Porém, esse mesmo sucesso criou interesses económicos e políticos tão poderosos que hoje dificultam a transição para novas tecnologias, como veículos eléctricos e outros modelos industriais.

O modelo industrial alemão enfrenta agora uma transição difícil. A mudança para veículos eléctricos e novas tecnologias exige uma reestruturação industrial. O país precisa de transformar sectores que, durante décadas, foram a sua maior força. Ora um passado de sucesso pode tornar-se um obstáculo. O próprio sucesso do modelo industrial torna politicamente difícil abandoná-lo.

Ou seja, o mesmo motor que impulsionou a economia alemã pode agora estar a atrasar o futuro.

O resultado é um paradoxo: o sector que fez da Alemanha uma potência industrial pode estar a atrasar a adaptação do país às mudanças tecnológicas e energéticas, colocando em risco a sua competitividade futura.

"The logic is clear: innovation is expensive and uncertain, whereas lobbying to keep current products on the road is cheap and reliable. In the long run, lobbying to keep outdated technology relevant promises an irresistible return on investment compared to innovation that may unseat decades of investment into those technologies.

When China started competing in the US, this is exactly what happened. The least innovative firms were the strongest lobbies, asking for protections and financial support. Following this logic, German firms will keep pushing for carveouts instead of innovating, and catching up will become impossible."

E por fim:

"The car industry is Germany's canary in a coal mine: a warning sign for the rest of the economy. If you listen closely, the canary has taught us a clear lesson about the real problem. Protecting old technologies rather than investing in new ones and allowing the industry itself to call the shots doesn't work. [Moi ici: Aquilo que neste blogue se chama: Deixem as empresas morrer! Não as matem, mas deixem-nas morrer]

It's led to less innovation, losses in competitiveness, more emissions, and job cuts. Besides jobs, research and administration are also increasingly relocated to other countries. "What is lost does not come back quickly."

O sucesso cria interesses que resistem à mudança. Aquilo que gera riqueza ao longo de décadas pode tornar-se um obstáculo quando o contexto tecnológico muda.

quarta-feira, março 11, 2026

Curiosidade do dia

Mão amiga fez-me chegar este gráfico:

Acerca da esperança e dos pedintes

"We are often called "hidden champions" and I always say that this iseye-wising. You have to be very confident and know the world market to believe that youare a champion. And actually, it doesn't help you if you think you're a champion.Because: Nothing is more dangerous for a company than long-lasting, great success. It makes companies tired and you have to control it hard to reverse the effects that result. So, to maintain openness to the new, to maintain aggressiveness, to maintain hunger. And that's why the term "hidden champion" is actually even dangerous."

"Don't look at Berlin, don't look at Stuttgart at the state government, what they can do for us. We do not need subsidies in industry, we need less bureaucracy, but we can also start with ourselves.Many Central European and German companies have emerged from the pandemic with a feeling that you have to get everything given and everything should be given. That's pretty uncreative.We must be ready to take responsibility again. We must also have the courage to make the gap - if the gap can be estimated and the consequences when a problem occurs are not too great. We need to approach these issues with more flexibility and also pass this spirit on to our colleagues as owners or members of management."

terça-feira, março 10, 2026

Curiosidade do dia

Em Paris há turistas que fazem fila para comprar... manteiga.

Segundo um artigo publicado no The Time no passado dia 6, "Best beurre churns up a tourist frenzy" , algumas manteigas artesanais francesas tornaram-se um pequeno objecto de luxo gastronómico. Os turistas compram-nas em lojas especializadas, muitas vezes embaladas a vácuo, para levar para casa como "souvenir" da viagem.

"Artisan butter-makers are struggling to keep up with demand. They say they are unsure why their products have become so fashionable - although the trend apparently took off in the summer of 2024, when English-language videos vaunting the merits of French butter began appearing on TikTok."

Um produtor da Bretanha vende manteiga por cerca de €5,85 por 125 g, com sabores como algas, cebola de Roscoff ou azeite de limão.

"One of the most popular butter-makers is Maison Bordier in Brittany, whose standard 125-gram slab is on sale for €5.85 at high-end shops in Paris. A truffle-flavoured portion costs about €16.

...

The company, which employs about 100 people, said it had no intention of increasing production.

Bordier's butter is made with milk from cows that have grazed in the fields of Brittany and Normandy. It is churned, kneaded, salted, tapped with titanium paddles and shaped by hand The flavours on offer include seaweed, Roscoff onion and lemon olive oil."

É curioso: um produto que, à partida, seria uma commodity agrícola transforma-se num produto premium. Quando entram em jogo origem, saber-fazer, escassez e história, até a manteiga pode subir vários degraus na escala de valor.

E recordo a reflexão sobre a artesã de Bragança.

Quem não tem cão, caça com gato

"Manufacturers are converting factories to produce energy storage cells instead of electric vehicle batteries...

...

Ten North American plants are being retooled to produce batteries more suitable for energy storage systems."

Ou seja, o artigo descreve uma mudança importante na indústria das baterias: fabricantes estão a converter fábricas destinadas à produção de baterias para veículos eléctricos (EV) para a produção de sistemas de armazenamento de energia (ESS).

"…as they seek to capitalise on the AI boom amid slumping EV sales.

...

Energy storage is crucial for AI data centres, which require uninterrupted power supplies."

"The plants being converted for the ESS market include an EV battery factory in Kentucky that Ford is modifying......Stellantis and its Korean battery partner Samsung SDI are converting lines at their joint plant inIndiana to produce ESS cells."

Várias empresas automóveis e fabricantes de baterias estão a adaptar as suas estratégias. Algumas fábricas inicialmente planeadas para abastecer o mercado de veículos eléctricos estão a ser convertidas para produzir baterias destinadas ao armazenamento de electricidade, um componente essencial para equilibrar as redes eléctricas e garantir um fornecimento estável de energia.

Durante a leitura do artigo ocorreu-me uma citação ali na coluna de citações:

"Nature evolves away from constraints, not toward goals."

Existe um status quo até que o equilíbrio é perturbado e aparecem várias restrições:

- vendas de veículos eléctricos mais lentas;

- incerteza política sobre subsídios; e

- excesso de capacidade produtiva em baterias EV.

E como resultado, a indústria precisa de escapar ao constrangimento económico gerado. Ao mesmo tempo, surge outro fenómeno: a explosão da IA e dos centros de dados. Isso cria outras necessidades:

- estabilidade da rede;

- armazenamento de energia; e

- backup elétrico.

Ou seja: aparece um espaço evolutivo disponível.

Estas empresas não estavam a perseguir o objectivo de avançar para o apoio à IA. Elas simplesmente desviaram-se das restrições. Por isso, fizeram o pivot:

EV batteries → Energy Storage Systems

Tal como na natureza, uma espécie não evolui porque quer voar; evolui porque o ambiente pressiona e algumas variações permitem escapar.

Na economia, as fábricas de baterias não foram criadas para centros de dados, mas tornam-se úteis nesse novo contexto. Os apoios durante as crises impedem ou reduzem a atenção aos sinais associados às alterações de contexto e que podem indicar oportunidades.

segunda-feira, março 09, 2026

Curiosidade do dia

"Seguridad Social destinó en enero 1.758,3 millones al pago de la pensión por Clases Pasivas de la que se beneficiaron un total de 736.793 antiguos funcionarios. Se trata de un gasto que representa un 57,5% más que en 2019 y se debe al aumento de las jubilaciones y a la alta cuantía de las prestaciones de este colectivo."

Como é possível conciliar isto com uma sociedade em que a produtividade está a cair?

Uma economia que produz menos riqueza relativa não pode, indefinidamente, prometer prestações cada vez mais elevadas. Alguém terá de pagar a diferença.

E, quase sempre, esse alguém são as gerações mais novas — que entram no mercado de trabalho mais tarde, enfrentam carreiras mais precárias e são chamadas a financiar compromissos que não ajudaram a decidir.

Trecho retirado da capa do El Economista de hoje.

Por isso é tão difícil mudar.

"Entre outros aspetos, esta incapacidade radica no facto de não haver um número suficiente de grandes empresas em Portugal que por um lado ofereçam empregos de nível superior e, por outro, sirvam de elemento impulsionador para outras empresas. Neste contexto, o PRR ficou aquém do que podia ter sido. "Tivemos um aspeto menos positivo, que foi usar o PRR para substituir a falta de investimento público dos últimos dois anos". "Agora queremos ver se esse investimento efetivamente acrescenta valor. Espero que a lógica e o profissionalismo dos nossos empresários, pequenos, médios e grandes tenha resultado. Mas neste momento, esse impacto não está estudado com detalhe."

Esta é talvez a minha maior única discordância com ANL.

Usando as minhas metáforas, será que ANL acredita que a subida de produtividade de que Portugal precisa é possível com base na "DVD leadership team"?

Por mim, não o creio.

Quando ANL escreve:

"Espero que a lógica e o profissionalismo dos nossos empresários, pequenos, médios e grandes tenha resultado"

Parece sugerir que a resposta poderá vir, sobretudo, da evolução das empresas existentes.

Mas será que a subida de produtividade de que Portugal precisa pode realmente resultar do crescimento das empresas actuais?

Por mim, também não acredito nisso.

Seria óptimo se fosse possível alcançar o salto de produtividade de que o país precisa apenas com empresas têxteis maiores ou empresas de calçado maiores. Infelizmente, a experiência internacional mostra que raramente é assim que as economias dão esse salto.

Na história de Sherlock Holmes, o mistério não está no cão que ladra.

Está no cão que não ladra.

Aplicado à economia portuguesa: o problema não se resume a empresas pequenas, margens baixas ou produtividade fraca. Essas empresas fazem frequentemente o melhor que podem dentro do contexto em que operam.

O verdadeiro sinal está noutro lado: na ausência de certas empresas.

Empresas que noutros países existem e que criam verdadeiros campos gravitacionais económicos. Empresas que puxam cadeias de fornecedores, geram empregos altamente qualificados e funcionam como motores de produtividade.

Quando essas empresas faltam, toda a economia fica estruturalmente diferente.

O artigo termina a dizer que não há empresas suficientes de grande dimensão em Portugal.

Mas a pergunta estratégica que deveríamos fazer é outra: porquê?

Tenho a tentação de responder que isso acontece porque o sistema económico e político continua a girar em torno de sectores que pertencem sobretudo ao passado da economia.

E esses sectores absorvem recursos, absorvem talento, absorvem atenção política.

Tal como a DVD leadership team absorvia atenção nas reuniões da Netflix.

Por isso é tão difícil mudar.

Porque mudar implicaria reconhecer algo que raramente se diz em voz alta:

"ninguém diz ao filho de 5 anos que a festa de Natal do seu jardim-escola foi uma valente porcaria."

domingo, março 08, 2026

Curiosidade do dia

"The contrasting reactions point to a broader split between China and much of the West on A.I.: Chinese people appear to be much more optimistic about it....While 69 percent of people in China said the technology's benefits outweighed its risks, only 35 percent of Americans agreed."

"Chinese tech companies have focused intensely on real-world applications for A.I. By contrast, many leading American tech companies have been focused on more abstract goals....Xi Jinping has said that China's A.l. industry should prioritize practical application... to solve China's thorniest problems."

And now, something completely different ...

For years, I kept receiving the same question from new auditors:

"𝗛𝗼𝘄 𝗱𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗮𝘂𝗱𝗶𝘁 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲?"

It sounds simple.

But when you start thinking seriously about it, the question opens a much deeper topic:

- How do you transform a procedure into verifiable audit criteria?

- How do you design checklists that are useful, not mechanical?

- And how do you move from observations to reliable audit conclusions?

These questions led me to create a new course:

𝗧𝗵𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗮𝗻 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿 — 𝗙𝗿𝗼𝗺 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗥𝗲𝗹𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀

The course is designed especially for auditors with limited experience, and focuses on very practical methods, including:

- Designing clear audit objectives

- Translating procedures and requirements into verifiable elements

- Writing different types of audit checklists

- Understanding what to audit in the procedure, the process, and the results

- Using sampling to reach conclusions you can defend

Some of the approaches presented in the course are things I have never seen written in books or taught elsewhere; they come directly from many years of auditing practice.

In the video, I explain why I created the course and walk through the main modules and ideas.

If you are starting your journey as an auditor or mentoring new auditors, this may be useful.

Note: From time to time, I run workshops for Lead Auditors. In the last one, someone asked me how I design my audit plans. I like this type of question very much. When we learn something well, we tend to forget what it feels like not to know. Questions like this bring us back to the practical side of our profession.

This topic is not part of this course, but I intend to publish additional modules in the future that address questions like this and illustrate how I approach them in practice.

Launch scheduled for next week.

sábado, março 07, 2026

Curiosidade do dia

O jornal El Economista do passado dia 5 de Março publica "Los expertos de Economía advierten que los salarios crecen el doble que la productividad por hora desde 2018".

"El Consejo de la Productividad, el órgano independiente creado por el Ministerio de Economía en 2024, ha emitido este miércoles su primer informe en el que describe un "desempeño insatisfactorio del crecimiento de la productividad y sus principales determinantes en España" que ha llevado a que las mejoras experimentadas en los últimos años en el empleo hayan tenido como resultado un mayor avance de los salarios que de la productividad por hora trabajada. En concreto, la remuneración por cada hora de trabajo ha crecido el doble que la producción obtenida en ese tiempo desde 2018 (un 7,7% frente a un 3,6%), lo que ha consolidado un cambio de tendencia frente a los años anteriores."

Portanto, temos de certeza 3 correntes a criarem a paisagem do futuro:

- Compressão das margens das empresas, ou seja, menos capital para investir na criação da empresa do futuro. Faz-me recordar Portugal no pós-25 de Abril: as empresas eram nacionalizadas e o foco era aumentar salários; como resultado, acabámos com zombies obsoletos.

- Desaparecimento das empresas mais fracas. Isto, a uma velocidade superior à da criação da nova geração de empresas. Ou, como em Portugal, o recurso às paletes de imigrantes.

- Se o trabalho fica relativamente caro e a produtividade não cresce, as empresas tentam automatizar, digitalizar, reduzir mão de obra.

Das certezas à maturidade (parte II)

"Percebi que o desporto é um laboratório extraordinário do comportamento humano....O rendimento desportivo está profundamente ligado ao comportamento humano. Não apenas ao comportamento visível - correr, lançar, defender — mas ao comportamento emocional, relacional, invisível."

Podemos fazer o paralelismo com as empresas, onde acontece exactamente o mesmo. O desempenho não depende apenas de processos, tecnologia, procedimentos e indicadores. Depende muito de factores invisíveis, como a confiança na equipa, os estados emocionais, a qualidade das relações e a capacidade de cooperação. Quando ignoramos esta dimensão humana, acabamos muitas vezes perplexos quando processos aparentemente bons não produzem bons resultados.

"Uma equipa que aprende a ser equipa. A inteligência coletiva não é a soma aritmética de inteligências individuais.

...

Equipa regressa à ideia central: o comportamento acontece entre pessoas."

"O problema começa quando o sucesso deixa de ser visto como um ponto de partida e passa a ser visto como um ponto de chegada."

Tive de a ler duas ou três vezes. O sucesso é perigoso quando deixa de ser um ponto de partida e passa a ser um ponto de chegada. Ou seja, muitas empresas começam a declinar quando deixam de questionar o modelo, repetem fórmulas antigas e perdem a curiosidade. Talvez seja uma das causas mais comuns de estagnação organizacional.

sexta-feira, março 06, 2026

Curiosidade do dia

Para meu espanto, um dos postais mais visualizados neste blogue nos últimos 3 meses é de Setembro último e é esta "Curiosidade do dia".

Pois bem, hoje quero mostrar um lado mais positivo. Não sei se é a Câmara de Gaia ou a Junta de Freguesia de Valadares que anda num trabalho sistemático de reparação do estado da freguesia onde tenho o escritório e que costumo palmilhar nas caminhadas matinais.

Dois exemplos: remoção de lixo depositado por criminosos ambientais.

Junto ao Arco do Sameiro, do lado de Valadares:

Aqui costumam ser mobiliário e monstros.Junto das escadas que vêm da estação de Valadares:

Aqui costumam ser encontradas peças plásticas de automóveis e entulho de demolição.Um conselho: colocar um aviso bem visível a dizer que o local está sob vigilância de câmaras e que os criminosos serão levados à justiça.

E por que não perder o amor a 10 ou 20 euros e realmente colocar umas câmaras minúsculas da AliExpress ou da Amazon? Um ou dois casos como exemplo eram capazes de fazer alguns mudarem de comportamento.

Quando escrevi a "Curiosidade do dia" em Setembro, a propósito do abandono da estação de Valadares, a ideia era simples: os espaços educam comportamentos. Um espaço deixado ao acaso ensina que tudo é permitido; um espaço cuidado lembra que há regras e que alguém se importa. Por isso, ver estes locais finalmente limpos tem algo de simbólico. Não é apenas retirar lixo. É interromper um hábito. É dizer, silenciosamente, que aquele canto deixou de ser terra de ninguém.

Falta talvez apenas completar a mensagem. Um pequeno aviso visível - "Este local está sob vigilância por câmara" - e, quem sabe, uma ou duas câmaras discretas, mesmo. Não para transformar a freguesia num espaço policial, mas para tornar claro o que um espaço cuidado já sugere: aqui há atenção, aqui há responsabilidade, aqui o comportamento conta. Às vezes basta um ou dois exemplos para que muitos percebam que aquele lugar deixou de ser um ponto cego.

Das certezas à maturidade

O DN do passado dia 4 de Março publicou o artigo "Jorge Araújo: "O basquetebol esqueceu-se de que precisava de mudar sempre"".

Espero voltar ao artigo que me parece permitir vários ângulos de abordagem. Agora, foco-me nas suas últimas palavras:

"Sinto-me alguém que continua a aprender. A filosofia não substituiu o treinador. Ajudou-o a compreender-se melhor: O treinador deu à filosofia exemplos concretos. Nunca deixei de observar equipas. Apenas mudei o lugar a partir do qual as observo. Se antes estava no banco, agora estou na reflexão. Mas o objeto de estudo é o mesmo: pessoas que interagem. Talvez hoje tenha menos certezas e mais perguntas. E isso, curiosamente, dá-me mais tranquilidade. Porque compreendi que a vida - tal como o jogo - não se controla totalmente. Interpreta-se. Aprende-se. Ajusta-se. E isso, no fundo, é viver a vida."

O trecho final é extremamente interessante:

"Talvez hoje tenha menos certezas e mais perguntas."

Muitos de nós passam por esta evolução.

Fase 1: certezas

No início da carreira, há muitas convicções fortes; sei gerir, sei o que funciona, sei o que o mercado quer.

Essa confiança é necessária para começar.

Fase 2: experiência

Com o tempo, surgem crises, erros e decisões inesperadas, comportamentos humanos difíceis de prever. Percebe-se que a realidade é mais complexa do que parecia.

Fase 3: maturidade

É aqui que aparece a frase mais importante:

"A vida — tal como o jogo — não se controla totalmente. Interpreta-se. Aprende-se. Ajusta-se."

Isto descreve muito bem a gestão real das empresas. As empresas não são máquinas. São sistemas complexos em que o mercado muda, as pessoas mudam, a tecnologia muda e os concorrentes mudam.

O papel do líder não é controlar tudo. É interpretar, aprender e ajustar continuamente. Isto é, praticamente, uma definição de estratégia em ambientes complexos. Os mercados não são sistemas totalmente controláveis. São sistemas adaptativos.

quinta-feira, março 05, 2026

Curiosidade do dia

"Los cuatro hospitales concesionados ahorran en gasto por persona y reducen las listas de espera."...Los cuatro centros públicos concesionados (...) registraron un gasto capitativo inferior en un 20,5% al resto de hospitales de gestión directa....Estas concesiones ofrecen servicio a 1,2 millones de personas, el 17% de la población cubierta por el Servicio Madrileño de Salud....Entre 2016 y 2025 fue del 64,79% en los centros de gestión directa, frente al 49,59% de los concesionados." [Moi ici: Entre 2016 e 2025, o crescimento do gasto hospitalar foi significativamente menor nestes centros do que nos hospitais de gestão direta.]

"Los hospitales de gestión mixta reducen las listas de espera quirúrgica a horquillas de entre 13 y 25 días y se sitúan entre los centros con menor demora de toda la red....Estas cifras contribuyen a que Madrid registre el menor tiempo de espera quirúrgica del país: 49 ías frente a una media nacional cercana a 118,6 días....En encuestas oficiales del Servicio Madrileño de Salud muestran que los hospitales de gestión mixta superan el 90% de satisfacción general!" [Moi ici: Tempos de espera para cirurgia mais baixos e maior agilidade operacional, atribuída à flexibilidade de gestão típica do modelo público-privado]

"El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (...) plantea la derogación de la Ley 15/1997 (...) y priorizar la gestión pública....Lo cierto es que el modelo mixto madrileño estaría en riesgo si entra en vigor la normativa de Sanidad."

É o mesmo modelo de actuação daqueles académicos com inveja do tal político-advogado.

Não porque escolheram, mas porque caíram numa armadilha

"To respond to globalization, Italy tried to compete with emerging markets by lowering costs instead of increasing investments in R&D."

A frase do texto sugere uma estratégia deliberada de redução de custos (“Italy tried to compete … by lowering costs”). Mas, olhando para a evolução real de muitas empresas italianas, especialmente fora de alguns clusters muito inovadores (como maquinaria especializada, design ou luxo), o fenómeno foi frequentemente diferente.

O que aconteceu em muitos sectores pode ser descrito assim:

Não houve uma verdadeira estratégia de redução de custos. As empresas italianas, na maioria dos sectores tradicionais, não conseguiram competir estruturalmente em custo com países emergentes (China, Europa de Leste, Sudeste Asiático). Os custos italianos (energia, fiscalidade, burocracia, pequena escala) nunca foram suficientemente baixos para isso.

O verdadeiro problema foi a falta de inovação e de diferenciação. Em muitos casos, os produtos permaneceram praticamente iguais durante demasiado tempo. Enquanto isso, concorrentes internacionais começaram a produzir produtos muito semelhantes. O resultado foi a comoditização da oferta. Quando vários produtores oferecem algo semelhante, o mercado passa a decidir principalmente pelo preço.

Chegados aí, começa a compressão das margens. Não porque as empresas escolheram reduzir custos, mas porque a pressão competitiva reduz os preços. Margens mais baixas significam menor capacidade de investir, pagar salários mais altos e atrair talento. O efeito final aparece nas estatísticas macroeconómicas.

Estagnação salarial ➙ produtividade fraca ➙ crescimento económico lento.

Ou seja, a sequência causal pode ser reformulada de forma mais realista:

falta de inovação ➙ comoditização ➙ pressão de preços ➙ margens baixas ➙ salários estagnados

e não:

redução de custos ➙ competitividade

Sem sectores altamente produtivos, a economia não consegue sustentar salários elevados no sector dos serviços locais. E a coisa complica-se e generaliza-se.

E agora para os políticos portugueses: Uma sociedade não fica rica porque paga salários altos. Consegue pagar salários altos porque alguns sectores geram muito valor.

BTW, políticos como os "Castros Almeidas", os "Costas Silvas" ou os "Sizas Vieiras" desta vida, sempre prontos a acenar com o dinheiro dos contribuintes às empresas em dificuldades, não ajudam nada. Impedem ou reduzem fortemente a mortalidade empresarial, promovem a zombificação e distorcem a realidade.

quarta-feira, março 04, 2026

Curiosidade do dia

"Se queremos subir salários, Portugal não pode limitar-se a ser um bom fabricante para terceiros. Tem de ser dono da relação como cliente. Dono do preço. Dono da marca. É assim que se sobe o valor por hora - e se cria mais riqueza. E é precisamente por isto que vale a pena perguntar: faz sentido uma instituição pública pôr em risco, por via administrativa, um ativo de reputação que demorou anos a construir? Marcas não são logótipos, são capital económico. E capital económico, quando se destrói, não se recupera por despacho."

E recordei o que pensei quando, esta manhã, Camilo Lourenço se referiu a este caso da Nova SBE. Há mais de 10 anos, contaram-me o caso de um político, mais bem-sucedido como advogado na área do trabalho, que era o mais bem avaliado nos mestrados em que era professor convidado. As aulas dele estavam cheias de casos que "cheiravam" a realidade e tornavam um tema árido em algo interessante.

É escusado dizer que os professores sem experiência fora da universidade não podiam com ele.

Como é que os decisores se adaptarão a esta vertigem evolutiva?

"As European governments race to build defences, they find that preparing for a 21st-century war looks very different from the cold war model of filling warehouses with ammunition and mines. The war in Ukraine has proved that small, cheap drones can be as effective as heavy armour....First-person-view quadcopters and longer-range autonomous strike drones depend on software updates, secure communications links and supply chains that can shift in months or days. A model that dominates one week can be electronically jammed or tactically outclassed the next...."Take a country like Austria," Kovacevic said. "For the price of two Leopard tanks, they can get approximately 200 drone strike teams. And each of those strike teams can stop an entire company of Leopard tanks.""

Como é que os decisores se adaptarão a esta vertigem evolutiva?

O artigo é sobre drones e fala de guerra, mas o fenómeno é económico:

- Obsolescência acelerada;

- Pressão selectiva constante;

- Cadeias frágeis; e

- Necessidade de adaptação rápida.

terça-feira, março 03, 2026

Curiosidade do dia

Ainda recentemente escrevi sobre a falta de qualidade dos políticos europeus. Em 2021, sobre Espanha escrevi:

"Interessante, enquanto existiu a ETA a Espanha desenvolveu-se mais do que Portugal. Acabou a ETA e os Sanchez e os Iglesias chegam ao poder e Espanha começa a cair ainda mais do que Portugal."

Ontem, durante o jogging ao final da tarde, ouvi o podcast "The Total Erasure of Carthage | Part Four". A certa altura ...

A brutal aceleração competitiva global e as "amélias".

O FT de ontem publicou "So many things are happening it's scary", palavras do novo CEO da Nissan.

Ivan Espinosa, o novo CEO, reconhece que o ambiente é assustadoramente dinâmico. A empresa está a cortar custos, a reestruturar as operações e a apostar em parcerias estratégicas para sobreviver e recuperar relevância.

Mas a pressão é intensa. A escala da Nissan já não é suficiente para competir sozinha num mundo dominado por gigantes tecnológicos e fabricantes chineses com velocidade de inovação e custos mais baixos.

O sector está a ser transformado pela electrificação, pelo software, pela condução autónoma, pelas políticas climáticas e pelas tarifas comerciais.

A indústria deixou de ser apenas mecânica. Tornou-se tecnológica. Algo que descobri nos moldes: pensava que o dinheiro estava em "esculpir" o bloco de metal, quando, afinal, está no circuito nervoso que o comanda.

Os fabricantes chineses: desenvolvem mais rápido, produzem mais barato, integram software avançado e estão a entrar agressivamente na Europa.

A Nissan tenta reduzir o tempo de desenvolvimento para acompanhar.

A Nissan não é pequena, mas também não é gigante como a Toyota ou a Tesla. As empresas “médias” sofrem mais quando o sector exige investimentos massivos, a tecnologia acelera e a concorrência global aperta.

E penso nas PME: ou se é claramente um nicho e diferenciada, ou se tem escala suficiente. Ficar no meio é perigoso.

A frase mais reveladora do artigo é:

"We forgot who we were."

Quando uma organização passa a:

- Reagir ao mercado;

- Seguir metas financeiras de curto prazo;

- Perder clareza de posicionamento

Entra em erosão lenta.

Para PME, isto é crítico: a clareza estratégica não é um luxo; é fundamental para a sobrevivência.

Também dá para pensar: num ambiente tecnológico acelerado, não é realista dominar tudo; a colaboração reduz risco. As parcerias aceleram a inovação. As PME que insistem em fazer tudo sozinhas ficam para trás.

Os fabricantes chineses:

- Desenvolvem em 2 anos

- Integram software rapidamente

- Reduzem custo estrutural

"In a drive to match Chinese speed and cost, Nissan has tried to cut the time it takes to develop a new vehicle. For example, its new N7 electric sedan, priced at less than $20,000, launched in China last year after being developed with Nissan's local partner Dongfeng in about two years."

A vantagem deixou de ser tradição; passou a ser a velocidade e a capacidade de aprender.

E, para as PME, reduzir o tempo de ciclo é estratégico.

Este artigo não é apenas sobre a Nissan.

É sobre a brutal aceleração competitiva global. O fim das zonas de conforto industriais. A necessidade de uma identidade estratégica clara e a importância da escala, do nicho ou da cooperação.

segunda-feira, março 02, 2026

Curiosidade do dia

Ter memória é um castigo dos deuses.

Há um ano, podia ler-se "Exportações da indústria alimentar e das bebidas batem recorde".

O comunicado não se limitava a descrever os números friamente — fazia interpretações positivas, enfatizava conquistas (recordes, redução de défices, crescimento em vários mercados) e projectava confiança no futuro. Embora houvesse menções às tensões económicas e aos desafios, a narrativa geral centrava-se no sucesso alcançado e na resiliência do sector. Um discurso triunfante ou celebratório, apropriado para marcar um momento de desempenho acima da média e importante para o sector, ainda que não descartasse por completo os desafios vindouros.

Ou seja, há um ano o presidente da FIPA enfatizava que o sector quase tinha duplicado o valor das exportações na última década.

Agora, temos a mesma pessoa a fazer o que os portugueses mais gostam de fazer: externalizar responsabilidades. Em "Presidente da FIPA. Empresas "já não têm tempo" para esperar por decisões que são cruciais" e "Preços do azeite fazem cair exportações agroalimentares pela primeira vez em 10 anos".

Esta posição assume um locus de controlo externo acentuado: a ideia de que factores governamentais e de política pública são determinantes para a competitividade do sector, mais do que os dinamismos internos das empresas. Essa visão ressalta que, sem um ambiente macroeconómico mais favorável e incentivos consistentes, inclusive apoios financeiros comparáveis aos de parceiros europeus, as empresas exportadoras enfrentam limitações que ultrapassam a sua resiliência interna.

Este anónimo da província acredita que o futuro do sector deveria passar pelo trabalho das empresas a desenvolver marcas, a subir na escala de valor, a diferenciarem-se, a mudar de quadrante. O sector, na figura do seu presidente, acha que a responsabilidade é do governo e da AICEP, e ... dos outros.

Recordo:

- Azeite - Inovar é mudar de quadrante, não só de produto (parte II)

- Outra vez azeite, agora italiano - Inovar é mudar de quadrante, não só de produto (parte XII)

- Azeite e bacalhau - sonhos de produtividade

O pragmatismo estratégico

Dois artigos do FT:

- "China has seized Sony's television halo," a 16 de Fevereiro passado. A Sony perdeu a liderança industrial em televisores. Hoje, depende de fabricantes chineses (como a TCL) para produzir TVs sob a sua marca.

- "Panasonic agrees TVs tie-up with China rival" a 26 de Fevereiro passado. Panasonic transfere operações de TV para a chinesa Skyworth.

Os dois artigos mostram o fim da liderança japonesa no hardware de televisores. A transferência da capacidade industrial para a China. A transformação do sector num negócio de baixo valor acrescentado.

Se o sector caminha para um produto comoditizado, resta a competição por preço e cadeias globais eficientes. Ou seja, ou se tem escala brutal, ou se sai. Não há meio-termo confortável.

Entretanto, a Sony não está a morrer. Nunca teve lucros tão altos. Está a mudar de jogo. Sai do hardware de margens comprimidas. Entra em activos intangíveis escaláveis. Isso é estratégico, mas é também uma admissão: a China ganhou o campeonato da manufactura em TVs.

Quando uma indústria entra em fase de comoditização, há três opções:

- Escala brutal e custo mais baixo

- Nicho ultra premium real

- Sair

A Sony escolheu 3 e a Panasonic também.

domingo, março 01, 2026

Curiosidade do dia

Comecei por sublinhar:

"-¿Cómo cree que debe ser la selección de empresas susceptibles a recibir apoyo público?

-Hay que hacerlo bien. Hay que vigilar para no sea pan para hoy y hambre para mañana, para no tirar el dinero de los ciudadanos. Hay empresas a las que hay que dejar morir porque ha pasado su tiempo. [Moi ici: Castro Almeida a ter um ataque em 3, 2, 1, ...] Vemos lo que pasa en la SEPl, por ejemplo, que ayuda a empresas con problemas. Los sindicatos, al final, acuden al gobierno a pedir que no deje caer esas empresas. Y como el gobierno tiene que responder ante los ciudadanos, le tiembla el pulso y les da un poquito más de dinero. Y, así, hemos mantenido empresas que están muriendo, sosteniéndolas artificialmente con dinero público. Y eso, para las personas que trabajan en esas empresas, pues es muy bueno, pero para el conjunto de la sociedad supone detraer recursos públicos que se podrían dedicar a otras cosas."

E acabei a sublinhar, em linha com o tema do dia de hoje "Isto não é bonito":

"-Hay que ser coherente. Si quieres atraer industrias, tienes que poner un marco favorable. Y la prueba del algodón es si vienen o no vienen. Y, si no vienen, pues algo tienes que tocar, como mejorar el absentismo, mejorar el tema fiscal o mejorar el suelo industrial. Porque las decisiones que toman las empresas son racionales, están basadas en hojas de cálculo en Excel."

Trechos retirados de "Guillermo Dorronsoro, Zedarriak: "Hemos mantenido empresas que están muriendo, sosteniéndolas artificialmente con dinero público""

Isto não é bonito.

Li "Investimento estrangeiro afunda 35% para mínimos de 2021, mas imobiliário bate recorde" e encolhi os ombros ... resignado. Há que recordar "Um pessimista-optimista (parte II)".

O ECO noticia que o investimento directo estrangeiro caiu 35% em 2025, para 8,5 mil milhões de euros, o valor mais baixo desde 2021.

Isto não é bonito. Há anos que escrevo que não são elas que precisam de Portugal. É Portugal que precisa delas.

O stock de investimento estrangeiro pode continuar elevado. Mas stock é passado acumulado. O que interessa para o futuro é o fluxo.

A produtividade de um país não aumenta porque todas as empresas existentes “aprendem ao mesmo tempo”. A produtividade aumenta quando entram empresas novas, mais produtivas, que substituem ou pressionam as menos produtivas.

É a isso que se chama creative destruction.

Se o fluxo de investimento estrangeiro abranda, esse mecanismo abranda também. Diminui a pressão competitiva. Diminui o incentivo à mudança. E, sem pressão, o sistema acomoda-se.

Se não tornarmos o país estruturalmente atractivo para empresas altamente produtivas — aquelas que operam nas zonas mais altas da escala de valor — ficaremos presos a um jogo interno de repartição de recursos escassos.

A Irlanda não saltou porque os empresários locais acordaram todos mais produtivos numa segunda-feira de manhã. Saltou porque conseguiu atrair empresas com níveis de produtividade que mudaram a média do sistema.

Sem novos fluxos de IDE, a probabilidade de um verdadeiro salto de produtividade diminui.

sábado, fevereiro 28, 2026

Curiosidade do dia

German Chancellor Merz:

— Clash Report (@clashreport) February 27, 2026

We are simply no longer productive enough. Each individual may say, “I already do quite a lot.” And that may be true.

But when you return from China, ladies and gentlemen, you see things more clearly.

With work-life balance and a four-day week,… pic.twitter.com/J2gC10ps5a

Julgo que já escrevi isto aqui no blogue, mas vou repetir-me.

Houve um tempo em que eu tinha vergonha de muitos governantes portugueses, com afirmações e políticas capazes de merecer a zombaria de qualquer observador externo isento. Algo na linha do que Otelo dizia: "Queremos acabar com os ricos."

Afirmações e políticas tanto de governantes de direita quanto de esquerda.

Antes do 25 de Abril houve um ministro dos Negócios Estrangeiros, julgo que se chamava Rapazote, que dizia que certas políticas de Inglaterra não eram possíveis em Portugal porque nos separavam "400 anos de relvados". Onde isso já vai...

Depois do afundamento da qualidade dos políticos ingleses, depois da desgraça para a Espanha que tem sido nos últimos anos, depois da degradação francesa, é tão triste, mesmo desesperante, ouvir as afirmações do chanceler Merz...

Li algures que nunca fez nada mais na vida além da política; terá acabado os estudos aos 29 anos e, depois, foi para a carreira política. Pelo que ele diz, ele acredita que o problema da Alemanha pode ser resolvido:

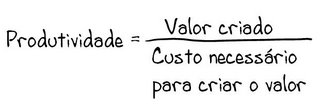

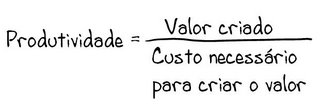

Apostando no denominador da equação; mais horas de trabalho a fazer o mesmo. Tão arcaico, tão ao nível dos engenheiros do PRONACI.

%2011.25.jpeg)

%2011.32.jpeg)

%2013.42.jpeg)

%2011.28.jpeg)

%2007.16.jpeg)

%2016.58.jpeg)

%2017.14.jpeg)

%2016.30.jpeg)

%2016.32.jpeg)

%2019.17.jpeg)

%2014.00.jpeg)

%2009.40.jpeg)

%2011.57.jpeg)

%2012.01.jpeg)

%2010.40.jpeg)

%2012.57.jpeg)

%2016.01.jpeg)

%2017.14.jpeg)

%2008.10.jpeg)

%2013.57.jpeg)

%2006.21.jpeg)