Esse tabu começa a estalar agora.

Num artigo do passado dia 16 de Janeiro, o Financial Times coloca uma pergunta desconfortável: "Would a ‘mild zombie apocalypse’ be a good thing for the UK economy?" O simples facto de esta pergunta poder hoje ser feita, precisamente nesse jornal, já é significativo.

O ponto de partida do artigo é sólido e baseado em evidências empíricas. As diferenças de produtividade entre empresas são enormes. Como o texto assinala:

"turnover per employee is around 17 times higher in the top decile of construction companies than in the bottom decile."

Não se trata de uma diferença marginal; é um fosso estrutural.

Mais importante ainda, o artigo reconhece algo que durante muito tempo foi politicamente incómodo dizer em voz alta: o crescimento da produtividade não resulta apenas da inovação e da difusão de novas ideias, mas também da saída:

"An important component [of productivity growth] has come from zombified companies and jobs shrinking away."

Esta é uma admissão relevante.

O artigo reconhece também que o Reino Unido, tal como muitas economias avançadas, se tornou pior a fazer este tipo de limpeza estrutural:

"Over the 2000s and 2010s the UK economy, along with many others, seemed to become worse at clearing out its zed heads."

A rotação de empregos entre empresas em declínio e em crescimento diminuiu, e a mobilidade sectorial abrandou. A economia tornou-se mais pegajosa, menos dinâmica, mais relutante em largar.

Existem, sugere o artigo, alguns sinais ainda tímidos de inversão.

"In 2024 job destruction from closing companies was at its highest rate since 2011."

Taxas de juro mais elevadas, o aumento dos preços da energia e subidas do salário mínimo poderão estar a pressionar as empresas mais fracas.

"Could higher interest rates, energy prices and minimum wages be clearing out zombified bits of the economy?"

Até aqui, tudo bem.

E, no entanto, apesar de todos os seus méritos, o artigo nunca ousa dizer claramente o que já sabe.

A linguagem do medo

O primeiro sinal está na linguagem. O apocalipse tem de ser “mild”. Os sinais são “early”. A avaliação da Resolution Foundation é cuidadosamente rodeada de reservas. Como a própria autora nota:

"I would probably emphasise the ‘early’ part of the Resolution Foundation’s assessment."

Cada ideia forte é suavizada antes de poder entrar na sala.

Isto não é acidental. Reflecte um profundo desconforto com a ideia de morte económica. O artigo anda à volta do tema, aponta para ele, chega mesmo a brincar:

"a bit of gore could be tolerable"

Mas nunca o encara de frente.

O segundo sinal está no enquadramento moral. As perdas de emprego são repetidamente descritas como devastadoras, e com razão. “Job losses can be devastating, and their victims deserve help,” insiste o artigo. Mas a repetição cumpre também outra função: funciona como um pedido de desculpa antecipado por sequer admitir o argumento.

A mensagem implícita parece ser: sabemos que isto pode ser necessário, mas por favor não pensem que somos desumanos por o dizer.

O terceiro sinal está no ponto onde o artigo pára.

A pergunta que fica por fazer

Perto do final, o Financial Times chega àquilo que é, de facto, o núcleo de todo o debate:

"For a truly happy ending, the cleared-out zombies need to be replaced by healthier humans."

Esta frase carrega muito peso. Reconhece que a destruição sem regeneração não resolve nada. Reconhece implicitamente que a saída é apenas metade da história.

Mas o artigo não coloca a pergunta óbvia que se segue.

Se o crescimento da produtividade depende em parte da saída, se a saída tem sido sistematicamente suprimida durante décadas, e se os zombies ocupam espaço que empresas mais saudáveis poderiam usar, então o verdadeiro enigma não é saber se a destruição é desagradável. Ela é-o sempre.

O verdadeiro enigma é este: O que é, exactamente, que tornou as economias modernas tão receosas de deixar morrer?

Que políticas, incentivos e hábitos institucionais transformaram o fracasso em algo a evitar a quase qualquer custo? Porque é que impedir a saída se tornou um objectivo implícito da gestão económica? E o que acontece a um sistema que suprime um dos seus próprios mecanismos de renovação?

O artigo do Financial Times aproxima-se destas perguntas, mas não as atravessa. Trata a zombificação como um efeito colateral lamentável, em vez de a reconhecer como o resultado previsível de escolhas feitas em nome da estabilidade.

Essa hesitação é compreensível. Nomear a morte como uma característica, e não como um defeito, do progresso económico continua a ser quase um tabu. Ainda hoje, tem de ser sussurrado, suavizado, rodeado de cautelas.

Mas, uma vez iniciado o sussurro, torna-se difícil travar o desdobrar da lógica.

Se o crescimento da produtividade depende da saída, se os sistemas se tornam rígidos quando a saída é bloqueada, e se os zombies persistem porque construímos instituições para os proteger, então o verdadeiro perigo pode não ser o de a destruição ir longe demais, mas o de não ir suficientemente longe.

É este o pensamento para o qual o artigo aponta, mas que ainda não consegue abraçar plenamente.

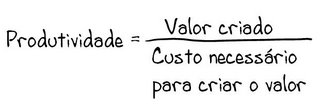

No próximo texto, quero abandonar os eufemismos e olhar directamente para o próprio mecanismo: porque é que a produtividade cresce por selecção, e não por esforço — e porque é que os sistemas que recusam a morte acabam por perder a capacidade de aprender.

Uma nota final

Ao longo deste artigo falei de morte económica, de zombies e de sistemas que perdem a capacidade de aprender.

Mas há uma alternativa clara entre desaparecer e sobreviver em estado comatoso: subir na escala de valor e voltar a criar vida económica real.

Ao longo dos últimos 30 anos tenho ajudado empresas a fazer precisamente isso — não com discursos inspiracionais, mas com uma abordagem estruturada que liga estratégia, processos e execução, combinando o Balanced Scorecard, a Teoria das Restrições e a abordagem por processos.

Se quiser perceber como uma empresa pode sair da lógica da sobrevivência, libertar capacidade, focar no que realmente cria valor e construir, de forma deliberada, o desempenho futuro, deixo aqui uma proposta concreta e os próximos passos.

%2012.53.jpeg)

%2011.39.jpeg)

%2016.51.jpeg)

%2013.33.jpeg)

%2020.06.jpeg)

%2013.42.jpeg)

%2013.28.jpeg)

%2016.01.jpeg)

%2016.12.jpeg)

%2014.19.jpeg)

%2006.21.jpeg)