A propósito de "... vem aí uma revolução na UE."

O Ricardo Igreja comentou:

"A minha pergunta é a seguinte. Existe saída da comoditização, em todos os sectores? Percebo e aceito a necessidade de adaptabilidade e evolução na escala de valor, mas, e não sendo possível? Ou fica implícito que essa subida na escala de valor estará sempre disponível, ainda que por descobrir? A perda em padrão de vida não será inevitável, pelo menos a curto/médio prazo? Não contesto a ideia, mas por vezes a saída não é óbvia, ainda para mais tentando manter o nível de vida anterior/status quo."

A pergunta é séria e merece uma resposta igualmente séria.

A saída da comoditização não é automática; é possível em todos os sectores, mas não é possível para todas as empresas de um sector. E, sim, em muitos casos, há perda do padrão de vida no curto prazo. A história económica mostra-nos isso repetidamente. Olhando de forma fria e estratégica, vejo quatro possibilidades.

O esquema dos Flying Geese ilustra o que acontece a nível agregado num páis para cada sector, a evolução de um sector não é na horizontal:

Ainda assim ainda existem empresas japonesas no sector têxtil bem-sucedidas e empresas de calçado inglesas (nichos ou produtos técnicos)

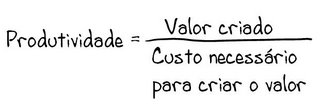

A primeira é subir na escala de valor. Procurar um novo mercado, um novo segmento ou um novo produto em que a comparação deixe de ser exclusivamente baseada no preço. Quando o produto é altamente comparável, o cliente escolhe o preço. Quando há diferenciação real, o cliente escolhe valor. Este movimento implica investimento, risco e tempo. Nem todas as empresas conseguem fazê-lo, e algumas chegam tarde demais. Recordar que há menos clientes nos nichos, mas cada um com orçamento muito maior.

A segunda possibilidade é manter o mesmo produto, mas mudar a proposta de valor. O caso da Xiameter, criada pela Dow Corning, ilustra bem esta via. Perante a comoditização do silicone, a empresa criou uma segunda marca, vendida exclusivamente online, sem assistência técnica, sem customização e com processos simplificados, dirigida a clientes que queriam apenas preço e volume. Ao mesmo tempo, preservou a marca principal para aplicações complexas, engenharia e inovação. Não mudou o produto; mudou o modelo de negócio e segmentou o mercado. Aceitou a margem baixa onde o cliente só quer preço e protegeu margem onde há valor. É uma forma inteligente de jogar em dois tabuleiros.

A terceira possibilidade é sair e fechar. Nem todas as empresas de um sector têm saída estrutural. Energia demasiado cara, escala impossível ou tecnologia obsoleta podem tornar um negócio inviável. A história europeia tem exemplos claros disso. Quando isso acontece, há perdas, pelo menos durante uma geração. É duro, mas faz parte da dinâmica económica.

A quarta possibilidade é sair e mudar de sector. A Nokia começou na pasta de papel e borracha antes de chegar às telecomunicações. A Sony evoluiu da electrónica para se tornar, sobretudo, uma empresa de entretenimento e videojogos. Aqui falamos de reinvenção profunda, que exige capital, visão e coragem estratégica (e muita experimentação, ou abertura aos resultados da experimentação).

Existe saída da comoditização para todos em todos os sectores? Não. Existe saída para algumas empresas, alguns segmentos e alguns modelos. Mas não para todos ao mesmo tempo. A subida na escala de valor está teoricamente disponível, mas não é automática nem indolor. Exige abandonar o status quo, aceitar risco e, muitas vezes, atravessar um período de transição difícil.

O verdadeiro perigo surge quando o debate se limita a factores externos, energia, tarifas, concorrência asiática, e ignora a dimensão estratégica interna (um exemplo português recente, gostava de investigar bem o que se passa neste sector). Quando o foco é apenas defensivo, a mudança acaba por ser imposta. E quando é imposta, costuma ser mais brusca.

A questão estratégica não é se a saída é óbvia. Quase nunca é. A questão é qual das quatro decisões estamos dispostos a enfrentar.

%2015.37.jpeg)

%2012.51.jpeg)

%2013.36.jpeg)

%2013.10.jpeg)

%2012.37.jpeg)

%2014.18.jpeg)

%2017.55.jpeg)

%2013.40.jpeg)

%2018.13.jpeg)

%2013.36.jpeg)

%2018.42.jpeg)

%2014.06.jpeg)

%2016.09.jpeg)

%2006.21.jpeg)