Mão amiga, ao longo dos últimos meses, tem-me enviado notícias sobre a desindustrialização da Alemanha.

Por exemplo:

- Thyssenkrupp CEO agrees shareholders on group restructuring (A liderança da Thyssenkrupp aponta à autonomização das empresas do grupo e pretende tornar-se apenas uma holding financeira que gere participações sociais. Este desmembramento abre caminho ao "despachar" das unidades cronicamente deficitárias, em especial à venda da histórica fábrica de aço aos indianos da Jindal Steel.)

- DN Solutions completes acquisition of machine tool manufacturer Heller (Aqui é a aquisição de um líder do segmento alto de máquinas a ser adquirido por um gupo alemão)

- Chinese corporations buy "hidden champions" from the German manufacturing industry (A Alemanha (e o resto da Europa) parecem continuar sem estratégia para evitar a venda das empresas industriais ao capital chinês subvencionado pelo Estado.) Este artigo merece uma segunda reflexão.

- Aumovio Cuts Another 4,000 Positions in Research and Development

- Company bankruptcies at their highest level in 20 years

- Machine Builder Voith Lays Off Thousands of Employees

"Esse silêncio sinaliza que a jogada "criar condições para que empresas mais produtivas anónimas, sem necessidade de contactos com o poder, apareçam" está a falhar. Por isso, este título "Não são elas que precisam de Portugal, Portugal é que precisa delas" e o que escrevi em "Descida do IRC é injusta"."

Ou seja, Jens Spahn, se tivesse um blogue, escreveria: "Não são elas que precisam da Alemanha; a Alemanha é que precisa delas".

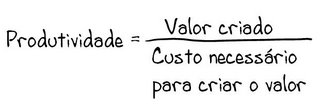

E depois, (podemos recordar Portugal e, sobretudo, a Espanha), Jens Spahn sublinha que a Alemanha tem hoje um número recorde de pessoas empregadas, mas que isso não se traduz em aumento do volume total de trabalho nem em ganhos de produtividade. Este paradoxo revela um problema sistémico: o modelo económico já não transforma o emprego na criação de valor ao ritmo necessário.

O texto afasta explicitamente a narrativa de que os trabalhadores são "preguiçosos". Pelo contrário, reconhece que milhões de pessoas trabalham intensamente e fazem horas extras.

É verdade: "trabalhar mais" é um falso remédio para problemas estruturais. Quando a produtividade não cresce, pedir mais horas é sintoma de falência do modelo, não uma solução. A produtividade não responde a incentivos morais; responde a capital, tecnologia e organização.

Como toda a Europa Ocidental tem demonstrado, talvez com a excepção da Irlanda, emprego elevado sem produtividade crescente tende a resultar em estagnação salarial, compressão de margens, e fragilidade competitiva. O emprego deixa de ser motor de prosperidade e passa a ser um mecanismo de contenção social.

Só cito mais um artigo, "Keine Kompetenz für Industriepolitik“ (Beyond the obvious)".

O artigo argumenta que a Alemanha reconhece a sua crise industrial, mas não tem hoje capacidade política e institucional para executar uma política industrial eficaz. O problema não é a falta de diagnóstico nem a ausência de propostas — é a incapacidade de as concretizar de forma coerente, consistente e exigente.

O texto começa por sublinhar que os sinais da crise são evidentes: perda de competitividade industrial, atraso em tecnologias-chave (como IA, biotecnologia e robótica), custos energéticos elevados e uma sucessão de reformas adiadas em áreas críticas como energia, clima, política social e burocracia. Apesar disso, as decisões estratégicas continuam a ser empurradas para a frente, com investimentos prometidos, mas não executados.

Com base na análise do economista Enzo Weber, o artigo mostra que a economia alemã sofre de um défice de renovação: fora da indústria, mais de 7% dos trabalhadores estão em empresas criadas nos últimos cinco anos; na indústria, apenas cerca de 2%. Isto revela um sector industrial fechado sobre si próprio, com pouca entrada de novos actores e fraca destruição criativa — precisamente onde a produtividade e os salários são mais elevados.

O artigo recorre depois às ideias de Weber e Monika Schnitzer para defender que melhorar apenas as "condições de enquadramento" (impostos, energia, burocracia) é necessário, mas insuficiente. Dada a magnitude das transformações em curso — descarbonização, digitalização, tensões geopolíticas e exigências de defesa — o Estado não pode limitar-se a ser passivo. No entanto, intervir mal é tão perigoso quanto não intervir.

A proposta central é uma política industrial pró-competitiva, orientada não para proteger campeões nacionais ou estruturas existentes, mas para estimular concorrência, inovação e renovação estrutural.

%2014.06.jpeg)

%2016.09.jpeg)

%2011.43.jpeg)

%2012.01.jpeg)

%2012.42.jpeg)

%2013.04.jpeg)

%2014.33.jpeg)

%2015.15.jpeg)

%2012.48.jpeg)

%2013.03.jpeg)

%2012.48.jpeg)

%2014.45.jpeg)

%2014.45.jpeg)

%2006.21.jpeg)