Segundo dia do ano e segundo texto sobre o tema do locus de controlo externo, uma característica bem portuguesa. O ponto de partida é este artigo publicado no JN, "Descida no preço do leite atira Portugal para o top de países que pior pagam".

"A Lactogal vai baixar em três cêntimos o preço do leite ao produtor já a partir de 1 de janeiro. A Aprolep está indignada com a decisão, que volta a colocar Portugal entre os países da Europa que pior pagam. Já pediu uma reunião urgente ao ministro da Agricultura. Em três anos, o preço do litro de leite pago aos produtores nacionais desceu mais de sete cêntimos e estava, em novembro, quatro cêntimos abaixo da média europeia.

...

"Os produtores portugueses operam há vários anos num limiar de sobrevivência, sem margem para investir, inovar ou responder às crescentes exigências em matéria de bem-estar animal, sustentabilidade ambiental e qualidade do produto. Qualquer redução do preço coloca em risco a viabilidade económica das explorações, acelera o abandono da atividade e compromete seriamente a produção nacional de leite", frisa ainda a Aprolep, lembrando que "menos produção nacional significa maior dependência de importações, perda de emprego, abandono do território e ameaça à soberania alimentar"."

Os números são claros, a pressão é real e o risco de abandono da actividade não é retórico — é estrutural. Mas, mais uma vez, a narrativa dominante aponta numa única direcção: a solução tem de vir de fora, do Governo, da PAC, da regulação da cadeia, da reactivação de plataformas, de reuniões urgentes com o ministro, tudo menos de dentro.

Este padrão repete-se com uma regularidade desconfortável e triste. Sempre que o preço desce, a margem desaparece e a sobrevivência fica em causa, o sector reage com um discurso que transmite uma mensagem implícita: os produtores não têm agência estratégica relevante. São vítimas de decisões alheias, prisioneiros da cadeia, reféns do contexto.

É o retrato perfeito de um locus de controlo externo.

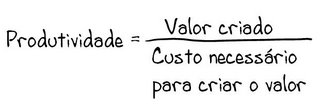

O problema desta mentalidade não é moral. É estratégico. Porque quando a explicação é totalmente externa, a acção interna torna-se opcional — ou inexistente.

O artigo é elucidativo: há anos que os produtores operam “no limiar da sobrevivência”, sem margem para investir, inovar ou responder às exigências crescentes. Mas essa frase, repetida como diagnóstico, raramente é tratada como aquilo que realmente é: a descrição de um modelo que já não funciona.

Viver anos no limiar não é resistência, é erosão lenta. Erosão de capital. Erosão da capacidade de decisão. Erosão de alternativas.

Ainda assim, a resposta principal não é repensar o lugar ocupado na cadeia de valor. É pedir que a cadeia seja corrigida por decreto. Como se um “preço justo” resolvesse, por si só, um problema que é também de estrutura, escala, diferenciação e posicionamento.

Tal como na restauração, o dinheiro não desapareceu do sistema. Mudou de lugar.

Quando um sector permanece sistematicamente na posição de price taker, insistir em sobreviver apenas com apelos à justiça do preço é abdicar da pergunta mais incómoda: porque é que continuamos presos a um modelo que não nos permite negociar?

A soberania alimentar, o emprego rural e o abandono do território são argumentos sérios. Mas usados desta forma, funcionam como escudos defensivos, não como orientadores estratégicos. Servem para justificar a manutenção do status quo, não para o transformar.

Se a produção nacional é estratégica, então a questão não é apenas quanto se paga ao produtor. É como se organiza o sector, quantos produtores são economicamente viáveis, que grau de integração existe, que capacidade de diferenciação é construída, que decisões difíceis são adiadas.

Nada disto se resolve apenas com uma reunião no ministério. O mais preocupante neste discurso não é o pedido de ajuda. É a ausência de uma agenda própria. A intervenção pública pode mitigar choques, ganhar tempo, corrigir abusos de poder na cadeia. Mas tempo só é valioso se for usado para decidir. Se for usado apenas para esperar pela próxima medida, o problema regressa, agravado.

Uma agenda que parta do reconhecimento de que, mesmo em contextos adversos, há escolhas possíveis: consolidar ou sair, integrar ou diferenciar, transformar ou fechar com dignidade. Escolhas duras, sim. Mas escolhas.

Enquanto a solução for sempre colocada fora, no Governo, na Europa, o sector continuará a oscilar entre indignação e esperança passiva. E esperança sem agência não é estratégia.

É impressionante: restauração, leite, vinho… uma mentalidade disseminada por todo o lado.

Nota: Sobre a Aprolep recomendo vivamente este postal de 2018, "Karma is a bitch!!! Ou os jogadores de bilhar amador no poder!".

%2009.43.jpeg)

%2013.09.jpeg)

%2011.39.jpeg)

%2011.10.jpeg)

%2009.44.jpeg)

%2019.31.jpeg)

%2012.18.jpeg)

%2009.49.jpeg)

%2013.51.jpeg)

%2012.42.jpeg)

%2013.28.jpeg)

%2013.51.jpeg)

%2014.15.jpeg)

%2009.49.jpeg)

%2021.10.jpeg)

%2010.47.jpeg)

%2006.21.jpeg)