O FT do passado Sábado publicou um artigo de Gillian Tett, "What business should be thinking about post-Davos", um artigo muito rico que merece mais do que um postal aqui no blogue.

Primeiro, sobre o que é o artigo. A autora argumenta que o principal erro das lideranças empresariais perante o actual contexto global é tratar a incerteza como um ruído temporário, em vez de a assumir como uma característica estrutural do sistema.

"Some historical eras are shaped by measurable risks; others are plagued by unfathomable uncertainty."

Partindo da distinção clássica de Frank Knight entre risco mensurável e incerteza radical, a autora defende que estamos a entrar num período marcado por:

"We face geopolitical "rupture". In practice, that means the three 'P's' of populism, protectionism and extreme patriotism have reappeared in ways reminiscent of the interwar years."

"Global consumers increasingly trust domestic brands more than foreign ones."

- populismo e intervenção crescente do Estado

"We should brace for rising government intervention, framed as patriotic and populist capitalism."

Tudo factores que não cabem nos modelos tradicionais de risco usados pelas empresas.

O artigo identifica quatro grandes lições para executivos e investidores após Davos: aceitar a ruptura geopolítica, reconhecer a ascensão de um capitalismo patriótico e intervencionista, evitar o confinamento em "echo chambers" intelectuais

"Nobody can afford to stay in a cosy echo chamber."

e, por fim, não cair num pessimismo paralisante que ignore oportunidades emergentes. A mensagem central é clara: ignorar riscos positivos ("upside risks") pode ser tão perigoso como ignorar riscos negativos.

"For executives or investors, ignoring upside risks is as dangerous as discounting downside ones."

A autora conclui que a reacção racional não é pânico nem imobilismo, mas abertura, imaginação e diversificação.

"The only rational response to the turmoil is to diversify madly, leave your echo chamber and embrace imagination about the future."

Duas linhas de reflexão que me ocorrem são, relacionar o artigo com:

- o que quer dizer "to diversify madly"; e

- a análise de contexto requerida pela ISO 9001

Num mundo de incerteza, é importante ter flexibilidade, mas será que isso quer dizer menor "pureza" estratégica?

Focar é sempre escolher — e escolher é sempre excluir. Recordar de-caedere.

O artigo da Gillian Tett não contradiz isso. Pelo contrário, dá-lhe contexto macro; vivemos num mundo de incerteza knightiana, não de risco calculável; choques geopolíticos, políticos e regulatórios são estruturais, não excepcionais. Logo, qualquer foco aumenta a exposição a eventos que não controlamos.

Diversificar ou focar?

Focar nos clientes-alvo e aumentar o risco, ou focar nos clientes-alvo e diversificar a geografia — ou o quê? Diversificar clientes?

Há três tipos de foco que não devemos confundir

- Foco no cliente-alvo (ou proposta de valor)

- Foco num mercado/geografia

- Foco operacional (capacidade, activos, estrutura)

Quando estes três focos coincidem rigidamente, o risco explode.

Olhando para:

"Ignoring upside risks is as dangerous as discounting downside ones."

"The only rational response is to diversify madly."

Julgo que ela não está a advogar a dispersão estratégica, mas a defender a diversificação inteligente face à incerteza.

A pergunta não é: Foco ou diversifico?

A pergunta correcta é: Em que dimensão posso focar sem me tornar frágil noutras? Onde posso ser específico sem ficar dependente?

Dimensão 1 - Clientes-alvo/Proposta de valor: FOCO

Em mundos instáveis, quem não é distintivo é esmagado, competir por custo ou comoditização é um suicídio. Há que apostar num foco forte no:

- tipo de problema que a empresa resolve;

- tipo de cliente-alvo;

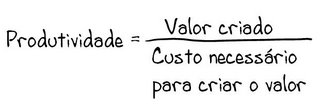

- tipo de valor criado.

Isto não se diversifica sem perder identidade.

Dimensão 2 - Geografia/mercado: DIVERSIFICAÇÃO CONTROLADA

A política e a geopolítica afectam os mercados de forma assimétrica, os choques são regionais antes de serem globais. Aqui, diversificar reduz risco:

- mesmos clientes-alvo;

- mesma proposta de valor;

- contextos geográficos distintos.

Não é dispersão. É redundância estratégica.

Dimensão 3 - Configuração operacional: MODULARIDADE

Num mundo de incerteza, as estruturas rígidas quebram; já as estruturas modulares são capazes de adaptar-se.

O truque não é fazer tudo em todo o lado, mas replicar capacidades, manter opções abertas e evitar apostas irreversíveis.

O artigo no blogue referia: "Não há almoços grátis. Toda a escolha tem um custo."

O artigo acrescenta: "Num mundo de incerteza profunda, o custo de escolher mal aumenta brutalmente."

A convergência é esta:

- Foco no valor.

- Diversificação na exposição.

- Flexibilidade na execução.

%2014.15.jpeg)

%2011.43.jpeg)

%2013.51.jpeg)

%2007.16.jpeg)

%2013.28.jpeg)

%2020.20.jpeg)

%2017.14%20(1).jpeg)

%2017.37.jpeg)

%2013.07%20(1).jpeg)

%2015.34.jpeg)

%2018.01.jpeg)

%2021.54.jpeg)

%2012.01.jpeg)

%2014.23.jpeg)

%2006.21.jpeg)