"Scientists at paint manufacturer PPG built a database containing the properties of all of their products, overlaid with the laws of chemistry. Then, about a year ago, they asked the system to create something new—a fast-drying clear coat that body shops could apply after repainting a car.

Within minutes, the system suggested a combination of chemicals PPG's scientists hadn't thought of. Real-world testing proved that it worked, and last spring the clear coat, which cuts drying time by more than half, went on sale."

No caso relatado, a PPG usa sistemas de IA para apoiar o desenvolvimento de produtos químicos — tintas automóveis, revestimentos, fórmulas complexas — num domínio onde a experimentação empírica, o erro e a aprendizagem acumulada sempre foram centrais. O sistema não "inventa" a partir do nada. Parte de bases de dados históricas, de fórmulas existentes, de restrições físicas e químicas bem conhecidas e propõe combinações iniciais que depois são testadas, validadas e afinadas no mundo real.

Ao ler isto, foi impossível não reconhecer o eco directo daquilo que vivi em Campelos no final dos anos 80.

O projecto que o director-geral me descreveu nessa entrevista era, na essência, uma tentativa artesanal de fazer exactamente o mesmo: criar um ponto de partida melhor do que a folha em branco, reduzir o espaço de procura e acelerar a aprendizagem.

Na altura, tudo era feito à mão: o conhecimento estava disperso em cadernos de laboratório, na memória dos técnicos mais experientes, em quadros com amostras coladas, em tabelas onde cruzávamos resultados físicos, visuais e tácteis. O "algoritmo" era a cabeça das pessoas. A base de dados era o arquivo e a experiência acumulada. A iteração fazia-se em semanas, não em horas.

O que a IA traz hoje — e é isso que o artigo do WSJ mostra com clareza — não é uma substituição desse processo, mas uma compressão brutal do tempo e do esforço necessários para chegar a uma boa primeira resposta. Aquilo que antes exigia centenas de horas de laboratório para explorar o espaço das possibilidades pode agora começar com sugestões que já incorporam padrões escondidos nos dados históricos, correlações não óbvias e combinações improváveis que um químico experiente talvez nunca tivesse testado por intuição.

Tal como no nosso trabalho na Têxtil Manuel Gonçalves, também na PPG a validação final continua a ser feita no mundo físico. As amostras têm de ser produzidas, os painéis pintados, os testes realizados, as falhas observadas. A IA acelera a fase de formulação inicial, mas não elimina a necessidade de experimentação, de julgamento técnico e de responsabilidade humana.

Talvez por isso o artigo seja mais interessante do que aparenta à primeira leitura. Não fala de "criatividade artificial" no sentido vago e quase místico que tantas vezes se usa. Fala de algo muito mais concreto e industrial: usar máquinas para explorar, mais depressa e de forma mais sistemática, um espaço de soluções que sempre existiu, mas que era demasiado vasto para ser percorrido apenas com intuição e tentativa-erro.

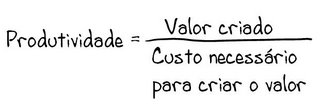

Visto assim, a IA não é uma ruptura radical com o passado. É a continuação lógica de um caminho antigo: transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, estruturar a experiência, reduzir desperdício experimental e libertar tempo humano para aquilo que realmente cria valor — decidir, interpretar, escolher.

O que a IA faz é:

- Codifica o passado - Bases de dados de produtos existentes, falhas, sucessos, limites físicos e químicos.

- Reduz o espaço de procura - Em vez de milhões de combinações possíveis, propõe boas primeiras hipóteses.

- Acelera a iteração - Menos ciclos "cegos", mais ciclos informados.

- Mantém o mundo real como juiz final - Testes físicos, validação empírica, aprendizagem acumulada.

%2017.37.jpeg)

%2013.07%20(1).jpeg)

%2015.34.jpeg)

%2018.01.jpeg)

%2021.54.jpeg)

%2012.01.jpeg)

%2014.23.jpeg)

%2013.31.jpeg)

%2015.05.jpeg)

%2011.13.jpeg)

%2006.21.jpeg)